Nachrichten aus dem Kreisverband

Kommt am 26. April 2024, ab 18:30 Uhr, vor die „Bergische Eventlocation“, Vohwinkeler Str. 115, 42329 Wuppertal. Weiterlesen

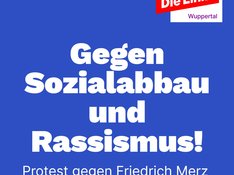

Wann? Samstag, 27. April, 13:00 Uhr Wo? Laurentiusplatz, Wuppertal-Elberfeld Weiterlesen

Am 8. März starteten die rund 90 Mitgliedseinrichtungen der autonomen Frauenberatungsstellen, Frauen-Notrufe und Frauenhäuser in NRW eine gemeinsame Kampagne mit dem Titel: #Bedenkzeit – Jetzt Geld beschaffen oder beraten? Jetzt beraten und übermorgen schließen? Weiterlesen

Pressemitteilungen

„Mit großem Bedauern haben wir zur Kenntnis genommen, dass unsere bisherige Kreissprecherin Ruth Zielezinski von ihrem Amt zurücktritt und zum 31. Dezember auch aus unserer Partei austritt“, so der stellvertretende Kreissprecher Salvador Oberhaus. Mit ihr verlassen die Vorstandsmitglieder Susanne Herhaus und Claudia Radtke den Kreisverband. „Allen… Weiterlesen

Antrag „Frieden und Gerechtigkeit für Gaza“ mit Trick von Beratung und Abstimmung ausgeschlossen - Pressemitteilung vom 4.12.2023 Weiterlesen

Die LINKE. Wuppertal unterstützt unbefristeten Arbeitskampf bei der Deutschen Post Weiterlesen

Die Linke. Wuppertal hält die komplette Sperrung der mindestens viergleisig ausgebauten Strecke nach Düsseldorf für unverständlich. Weiterlesen

Termine

Samstag, 27.04.2024, 13:00 Uhr: Demo des Bündnisses "Wuppertal stellt sich quer" (WSSQ): Hand in Hand für ein solidarisches Europa – ohne Rassismus, Hass und Hetze Weiterlesen

Sonntag, den 21.04. ab 12.00h am Lager: Plakate vorbereiten (Lothringer Straße 16) kommt zahlreich und bringt gute Laune mit :) Weiterlesen